Migrasi: ‘Tabu’ Perempuan dalam Lingkar Mobilitas Petungkriyono

|

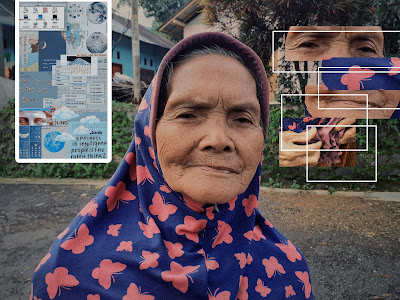

| Mbah Slamet, ibu dari Pak Lurah Desa Tlogopakis |

|

| Pengrajin camping, pasangan suami istri |

Perempuan merupakan entitas yang penting dalam bermasyarakat. Melalui sosok inilah manusia satu per satu menampakkan kenaikan populasinya. Begitu besar peranan perempuan ini, tak luput dari konteks Petungkriyono. Meskipun demikian, ‘peran’ sebagai perempuan ini hanya sebatas sinonim dari apa yang disebut ‘kodrat’. Bagi masyarakat Petungkriyono sendiri, kodrat perempuan itu tidak jauh dari hasil peranakan sistem patriarkis yang masih eksis. Perempuan hanya dilahirkan untuk menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh dua laki-laki, yaitu oleh bapaknya jika belum menikah; suaminya jika sudah menikah. Dengan begitu secara tidak langsung melanggengkan batasan-batasan ruang gerak perempuan. Menjadi tanggung jawab berarti semua yang dilakukan perempuan Petungkriyono haruslah bertumpu pada izin siapa yang menjadi penanggungjawabnya.

|

| Bu Lasiyem, perjalanan ke kebun jagung miliknya |

Kodrat, ya ketika

membicarakan ‘kodrat’ perempuan bagi masyarakat Petungkriyono pastinya tidak

terlepas dari istri, suami, ibu, rumah, dan anak. Mengapa demikian? Budaya

patriarkis Jawa masih kental terlihat di Petungkriyono ini—hampir seluruh dusun

yang ada di sini masih menganutnya. Perempuan di mata masyarakat

Petungkriyono—entah laki-laki atau perempuan sekalipun—menilai bahwa tugasnya

sebagai seorang yang bervagina ya hanya membantu orang tua bagi yang belum

menikah, mengurus rumah, suami, dan anak bagi yang sudah menikah. Dengan

begitu, kodrat yang masih dipahami dengan sangat normatif inilah yang membuat

seakan-akan migrasi itu menjadi hal yang dirasa tidak mungkin dilakukan oleh

sebagian besar perempuan Petungkriyono, membayangkannya saja tidak pernah.

Dalam kaitannya

dengan migrasi, ada empat golongan perempuan di Petungkriyono ini. Saya

mengklasifikasikannya berdasarkan fase kehidupan yang dilewatinya. Adapun empat

golongan itu ialah:

- Perempuan yang sudah lama berumah tangga—termasuk mereka yang sudah lanjut usia, dengan kata lain sudah memiliki cucu. Perempuan-perempuan yang sudah melewati fase ini umumnya tidak berkeinginan untuk bermigrasi atau sekadar bermobilitas. Selain karena usia yang sudah cukup lanjut, mereka juga merasa tidak ada lagi yang perlu dicapai. Ditambah pula fasilitas geografis yang diberikan Petungkriyono ini sudah membuat mereka nyaman untuk tetap tinggal menghabiskan masa tua mereka.

- Perempuan yang baru saja berumah tangga, tetapi sudah memiliki anak. Golongan ini hampir secara keseluruhan tidak ingin bermigrasi keluar Petungkriyono. Mereka merasa bahwa anak inilah yang mana keberlangsungan hidup dan perilakunya menjadi tanggung jawab dirinya sebagai seorang ibu—walaupun tanggung jawab secara mobilitasnya ada pada seorang bapak. Kemudian, perempuan-perempuan pada fase ini sudah beralih tanggung jawab yang semula dari bapaknya menjadi tanggung jawab suami. Dengan begitu, ketika ia ingin bermigrasi pasti harus satu paket dengan suaminya. Sudah tertutup kemungkinan bagi perempuan-perempuan ini untuk melancong sendirian. Meskipun demikian, perempuan-perempuan golongan ini juga tidak serta merta berkeinginan untuk bermigrasi—bekerja saja mungkin tidak. Hal itu disebabkan bahwa Petungkriyono ini masih kental dengan beban moral dan hukum ‘gosip’nya. Para istri ini walau hanya bekerja saja pasti akan menjadi bahan omongan bagi warga sekitar. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk menepati ‘kodrat’nya sebagai seorang perempuan dan seorang istri.

- Perempuan remaja. Golongan ini dipenuhi oleh gadis-gadis yang masih bersekolah menengah pertama dan menengah atas. Kebanyakan dari mereka sudah bercita-cita untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan yang pasti mengharuskan mereka untuk bermigrasi keluar Petungkriyono. Namun, tidak sedikit pula dari mereka yang terhambat oleh orang tua dan perekonomian keluarganya karena tetap saja ia adalah anak dan perempuan yang masih menjadi tanggung jawab orang tua, apalagi seorang bapak. Ya namanya saja remaja, merupakan golongan pemberontak. Beberapa gadis cantik ini sudah ada yang menolak untuk menikah di usia mudanya. Mereka juga menganggap bahwa persepsi terkait perempuan di Petungkriyono ini sudah saatnya berubah. Perempuan tidak bisa hanya sebatas di rumah dan tidak boleh berpendidikan atau bercita-cita tinggi. Akan tetapi, balik lagi bahwa menjadi seorang anak perempuan yang belum menikah berarti segala keputusannya ada di tangan sang bapak.

- Anak-anak. Pada golongan ini dipenuhi oleh para anak kecil yang masih bersekolah dasar. Fase inilah yang menjadi fase keemasan dari ketiga golongan yang sudah disebutkan di atas. Anak-anak ini umumnya memiliki cita-cita yang luar biasa tinggi, mungkin berkat dari keberhasilan penanaman harapan oleh guru atau orang tuanya. Namun, ada perbedaan pula jika saya bandingkan antara anak-anak Aparatur Sipil Negara—dengan kata lain migran—dengan anak yang lahir dari rahim asli Petungkriyono. Umumnya anak-anak migran ini memiliki harapan dan kecakapan berbicara terhadap orang asing lebih tinggi dibandingkan anak-anak ‘asli’ dari kandungan Petungkriyono.

|

| Mak Sunart, penjaja warung kopi dekat sekolah |

Keadaan data

primer tersebut sangat bertolak belakang dengan premis yang saya ajukan diawal.

Migrasi itu sebenarnya tidak menabukan perempuan, tetapi kodrat yang diturunkan

generasi ke generasi inilah yang membatasinya. Kebebasan ruang gerak perempuan

Petungkriyono ini tidak hanya timbul dari lingkungan sekitar, tapi justru

timbul dari dirinya sendiri. Seolah-olah bukan hanya ‘lelaki’ dan konstruksi

sosial, tetapi dirinya sendiri lah yang melanggengkan ‘tabu’ tersebut, dengan

kedok ‘kodrat saya sebagai perempuan’.

Sumber data:

Ditulis berdasarkan data primer penelitian lapangan, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah--dilaksanakan pada 3-18 Januari 2020.

Foto diambil secara langsung ketika mengikuti keseharian tineliti.

Komentar

Posting Komentar